La coopération : c’est inné ou ça s’apprend ?

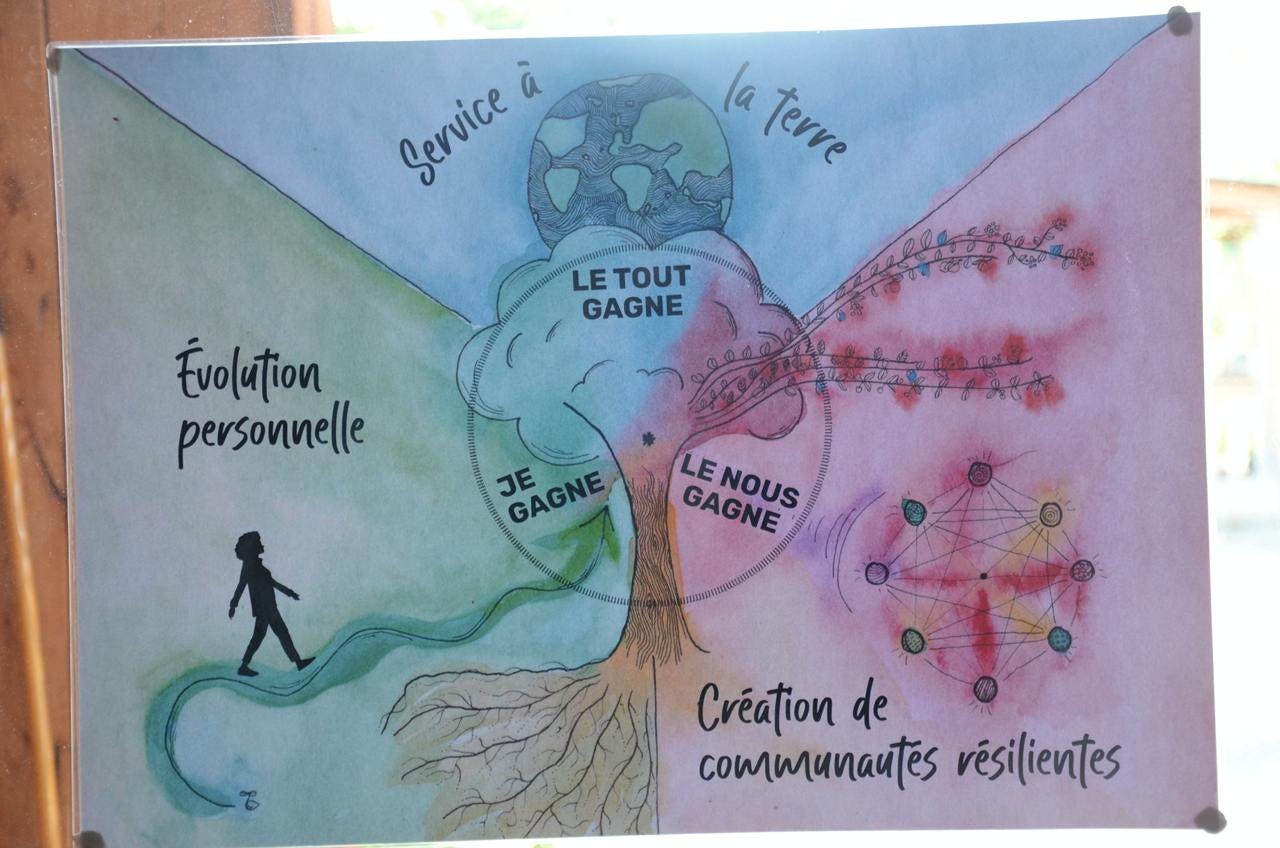

Retour sur la prise de décision par la résistance lors du Camp d'été Rêve du Dragon et Gestion du Possible 2024.

Camp d'Été Rêve du Dragon et Gestion du Possible

Qu'est-ce qui rend la coopération si difficile ?

Pas sûr qu'après des années d’une vie d'apprentissage du patriarcat, de l’assujettissement de l’école et de travail hiérarchique, il soit possible d'un coup de baguette magique, d'être un excellent coopérateur. Et encore faut-il que ceux avec qui tu coopères aient les mêmes repères que toi : la même expérience de vie, les pas de côté que tu as su faire, les déconstructions intérieures que tu as su mener à terme.

Autant dire qu’il faudrait un miracle. Et parfois les miracles arrivent. Peut-être notre tâche de coopérateurs est d’avoir de plus petit miracles mais plus fréquents1.

Être un coopérateur ou un facilitateur en intelligence collective c’est un peu comme guérir un corps social disloqué. Un coopérateur ne peut être qu’un transformateur en recréant les liens manquants qui nous permettent de guérir des réunionites foireuses, des conflits mal assumés et nos désirs fantaisistes de ne pas avoir de frictions dans un groupe.

Pour cela, plutôt que de jouer aux dés, ou d’aller en licornie2 en se persuadant que “ça va bien se passer” ou d’adopter une posture mystérieuse en consultant d’obscures oracles afin de se convaincre que “le groupe va se trouver”, je propose une approche d’honnêteté profonde et radicale3.

À quel point cette nouvelle culture est claire, franche et ose dire quelles sont ses règles d’engagement ou bien se contente-t’elle de surfer sur l’imprécision et l’obscurantisme tout en validant l’adaptabilité sociale imposée dans le système éducatif et plus tard au travail ?

Quelles sont les règles d’engagement de ton groupe ? (ex: venir à l’heure aux réunions et activités, accepter le feedback, être présent à tel ou tel lieu, faciliter au moins x réunions…)

-

-

-

-

Qu’est-ce que tu ne veux absolument pas voir ? (ex: alcool, violence verbale, …)

Quels sont les facteurs d’exclusion ? (ex: violence, désengagement constant, sabotage)

Plus la liste sera claire, plus il sera évident de qui tu veux vraiment avoir dans ton équipe et de ne pas te saboter en te disant “mais tout de même c’est de l’exclusion !”.

Ben… oui ! Et, ce n’est qu’en étant capable d’exclure consciemment que tu peux inclure consciemment. C’est réel. Qui veux-tu avoir dans ton équipe ?

L’absence de limites est une limitation.

Si nous prenons la responsabilité d’ouvrir des espaces sociaux en tant que facilitateurs nous devons aussi prendre la mesure nos engagements et de nos compétences. Sinon ça s’appelle vendre du rêve, et pour cela il y a les réseaux sociaux.

Nous devons être à même de créer l’espace-temps nécessaire pour que la rencontre puisse avoir lieu : une nouvelle culture à part entière, pour que la coopération puisse se manifester.

Coopérer ne peut se faire qu’en retrouvant notre nature conflictuelle, à savoir dire ce que l’on veut et ne veut pas. Il faut pouvoir sortir du handicap social de l’adaptabilité : lâcher le sourire de prétention que “tout va bien” à accepter que “ça ne va pas” et pour finalement dire “je vais le dire !”.

Nous devons accepter d’être des problèmes pour les autres.

“La multiplicité conflictuelle est la base d’un socle commun dynamique”

-Miguel Benasayag, TEDxConcorde 2012 - Éloge du conflit

Apprendre à coopérer, déjà, ça se fait par jauger les niveaux d'implication et de Responsabilité. Dès le début. Parce que là, il ne peut pas y avoir de mensonges et de mondes fantaisistes : nous plongeons ensemble directement dans le réel.

Qui vient juste pour observer ou juste pour critiquer ? Qui vient avec un maximum de présence et d’implication ? Qui vient en ne sachant pas mais dans un esprit de découverte de soi ?

Si cette question est posée, non pas comme une simple question mais comme un processus de recherche collectif, alors la possibilité de se confronter au réel apparaît et avec elle la possibilité d’évoluer émotionnellement, en somme de grandir et d’être plus adulte.

Le statuquo veut que l’on ne ‘fasse pas de vagues’ et d’accepter d’être de bons moutons dociles qui vont obéir aux ordres de la hiérarchie - c’est ce qui nous est inculqué dès le plus jeune âge dans les familles traditionnelles et à l’école. Il ne faut donc pas faire de vagues, ne pas déranger et si possible, disparaître.

Quelle est le chemin de réapparition ?

Je dirais qu’il est non-linéaire, sans méthode mais avec un apprentissage empirique par essai-erreur. Le processus que je vais te décrire en fait partie. Pas de méthode, un ensemble de pratiques pour réapparaitre et s’humaniser.

Les niveaux de responsabilité ne sont pas les mêmes, suivant le moment, la situation et l’état émotionnel.

Poser dès le début comme contexte de recherche que les niveaux de Responsabilité ne sont pas les mêmes dans un groupe - sans jugement et de façon authentiquement neutre - et que cette observation peut mener à un changement de niveaux de responsabilité, et donc d’engagement est la base du processus de prise de décision par la résistance. C’est un processus d’observation profonde qui permet d’accueillir le changement.

“Dès que je m'accepte tel que je suis, je change ; voilà un curieux paradoxe.”

- Carl Rogers, fondateur de l’écoute active.

Plus que le banal et facile ‘laisser aller’ qui nivèle par le bas les groupes humains (les plus désengagés restent), cet apprentissage de la coopération se fait par le nivèlement par le haut (les plus engagés restent). Poser dès le début que la résistance a de la sagesse honore la capacité de l’être humain à être un problème pour l’autre et remet de la dynamique dans le morne “je vais bien tout va bien” qui dit ‘fuck’ à l’intérieur. C’est sortir de la morne adolescence prétentieuse que ‘tout va bien aller’ pour aller vers une expérimentation réelle ou chacun est son propre laboratoire d’expériences. Cela fait partie du ‘cadre de sécurité relationnel’ qui tire vers le haut la coopération.

Souvent, la coopération est pensée comme un processus inclusif qui a pour défaut de décourager les plus engagés. Une telle pensée collective ne peut mener qu’à renforcer le désengagement. Elle présuppose que l’engagement est difficile et qu’il devrait donc être rendu plus accessible (si on suit la logique de l’inclusivité). Elle met de côté la possibilité que certaines personnes ne vont pas et ne veulent pas s’engager. Elle met de côté aussi la possibilité d’un enfer inclusif où les plus désengagés dirigent.

Ça ne vous rappelle rien ? Moi si. Ça me rappelle la société dystopique dans laquelle la plupart d’entre-nous errons tant bien que mal.

Partir sans préjugé, en jaugeant dès le début les niveaux de responsabilité, place la balle au centre du jeu pour rendre visible les enjeux émotionnels sous-jacents.

Souvent, à l’intérieur des gens cela fait “vais-je être jugé si je vais au centre ?” - pensée au combien récurrente dans un pays qui confond leadership inspiré et leadership de domination. Si le leadership est par essence mauvais, on va tous attendre que quelqu’un commence. C’est ce que j’ai exploré dans différentes cultures. Jamais ailleurs qu’en France, une telle peur d’aller en premier n’est aussi visible. J’ai à chaque fois l’impression d’être dans un Far-West : “qui va dégainer en premier ?”. C’est pas du tout sexy me direz-vous pour inviter la coopération.

Ice breaker ? Oui et dans ce cas là il va falloir une foreuse à neige.

Pourtant il en est ainsi en France, c’est un trait culturel marqué que de tirer sur ceux qui parlent en premier ou qui osent. La règle tacite est “pas bouger !”, “fais-toi petit et tout ira bien”. Je ne pense pas que ce soit invitant pour quiconque. Aussi, j’ai commencé par briser cette logique par commencer en premier, et en parlant un peu plus fort. Ma pratique personnelle s’appelle “zéro bullshit”, je deviens la personne qui va en premier et qui fait le premier pas avec les autres en les invitant.

Tu veux essayer ?

Car s'il est facile de partager des valeurs communes, comme l’Authenticité, l’Intégrité, la Connexion, l’Empouvoirement… il est difficile de les incarner. Passer de la parole aux actes, de ce qui compte à ce qui est mis en action est ce qui est le « crash test ».

L’une des premières et délicates actions est la prise de décision.

En voici le récit vivant.

Lors du camp d’été donner du corps et des racines à nos rêves, 12 à 16 personnes se sont réunies sur 10 jours pour expérimenter autour de la coopération. Les deux premiers jours ont été nécessaires pour poser les bases de nos interactions.

Quel enjeu ? Plus l’objectif est fort et sincère, plus la tension sera présente – et nécessaire – du fait d’exprimer ce qui compte, et plus l’émergence d’émotions et de sentiments forts fera surface. Ce qui n’est en rien une limite, mais cela peut générer des peurs sur la gestion des émotions et des peurs de la friction.

Et si cette friction était une possibilité plutôt qu’une limite ? C’est ce que nous avons expérimenté.

Prise de décision par la résistance

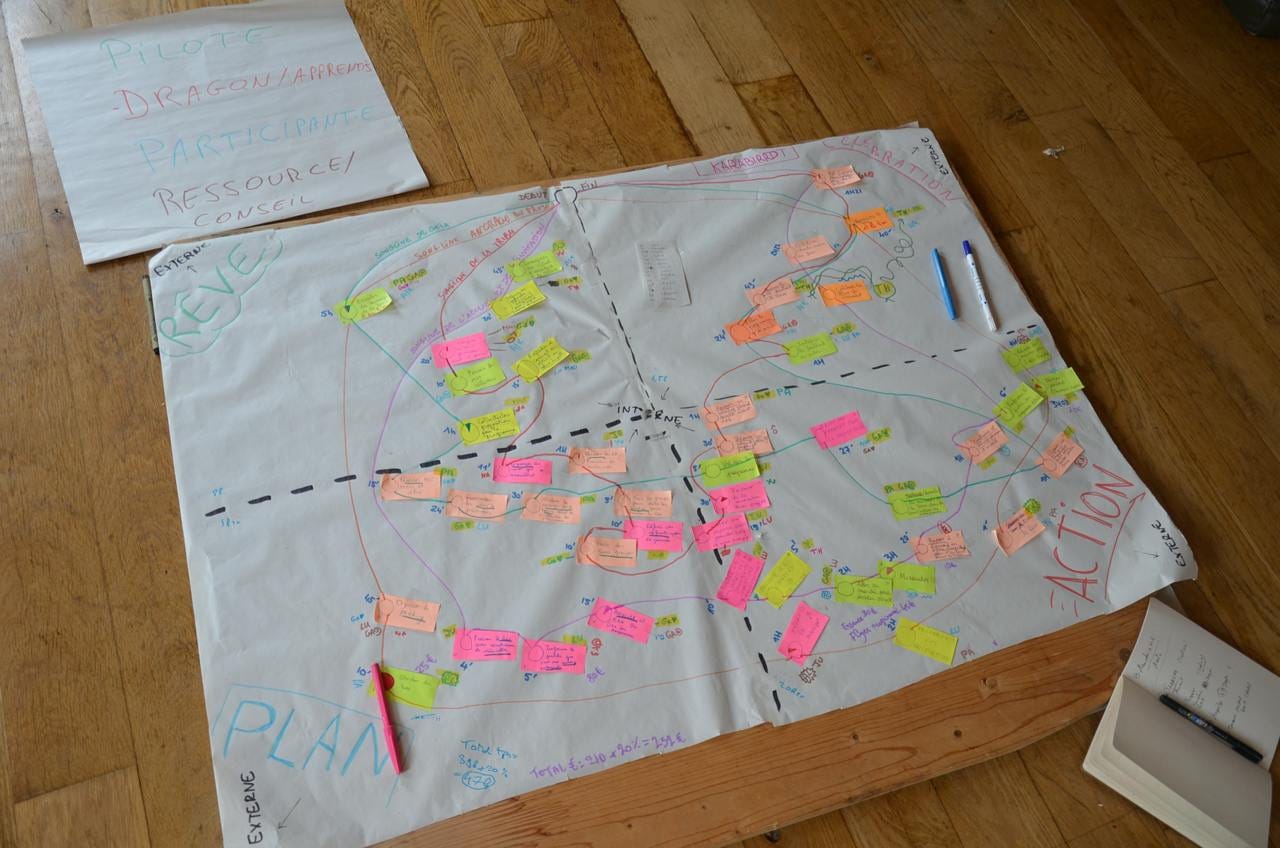

Le premier processus proposé lors du camp d’été est la prise de décision par la résistance.

Ce qui est vraiment la part délicate, c'est la prise de décision. Certains vont vouloir s'échapper, ou être trop timides ou trop effrayés par le groupe. D’autres vont être perçus comme trop directifs. Or le groupe a besoin de toutes les voies associées à leur Responsabilité.

1. La première pierre angulaire est de redonner aux tensions leur place : le statuquo est une illusion

La tension de prendre sa Responsabilité individuelle en est un premier marqueur. Vouloir prendre des décisions sans responsabilité derrière, c’est comme dire « c’est pas bien » dans un groupe et se barrer. Ça n’apporte rien, si ce n’est de dire « pas d’accord ».

La résistance implique la personne directement, sans savoir pourquoi – et c’est cela qui peut être flippant.

Le processus de prise de décision par la résistance fonctionne ainsi pour une fluidité et rapidité maximale : celui ou celle qui a la résistance la plus haute à la première proposition émise a la responsabilité d’émettre une contre-proposition. Sans contre-proposition, la proposition initiale continue, et l’on peut choisir la résistance d’en dessous. L’invitation est de n’en prendre qu’une de la multitude, ou les plus fortes car au fil que les propositions et contre-propositions s’affinent toutes les résistances vont pouvoir s’exprimer. C’est la résistance la plus haute qui l’emporte en priorité. Ce n’est pas une prise de décision par le consensus, mais par le consentement. D’abord ‘non’ par la résistance, puis ‘oui’ par l’expression de la nouvelle proposition.

« Mais alors comment on fait avec celles et ceux qui sont trop timides pour s’exprimer ? » me demanda quelqu’un lors de la mise en place du processus lors d’une assemblée citoyenne.

Le fait est que beaucoup de personnes s’autocensurent ou attendent qu’on leur donne la parole. Ça crée de l’attentisme et ça délègue l’autorité à quelques figures (souvent les facilitateurs).

2. Ce n’est pas l’école ici, ni un sauvetage en pleine mer : l’horizontalité est une illusion qui nivèle par le bas et désengage.

Si la personne ne peut parler en groupe du fait d’une émotion persistante (probablement la peur ici) d’autres personnes du groupe peuvent tenir l’espace pour elle pour l’aider à verbaliser ce qui est important pour elle, par exemple avec des amies ou des personnes de confiance, par affinité ou bien par nécessité (c’est la personne qui est là qui est la bonne personne). Elle s’extrait alors du groupe avec une ou deux personnes afin de traverser son émotion ou du moins dans un premier temps lui permettre de conscientiser ce qui se passe pour elle dans un espace d’écoute. Le groupe pendant ce temps là peut continuer son processus. La personne peut revenir et verbaliser ce qu’elle avait à dire dans le flot sans interrompre le processus.

L’Intelligence Émotionnelle peut faire son entrée dans le processus : les émotions sont accueillies par un pair de confiance lors d’une écoute profonde, afin de revenir dans l’instant présent.

Une distinction importante : une émotion vient du passé et est une communication non terminée, elle sert à transformer la charge émotionnelle, et elle dure plus de 3mn. Un sentiment vient du présent, dure moins de 3mn et sert à agir, prendre une décision, réaliser une action.

Si la décision est prise depuis une émotion, ou un état émotionnel qui ne permet pas la lucidité de la personne alors le groupe est impacté par une perte de lucidité.

Notre incapacité à naviguer nos émotions - personne ne nous apprend cela, ni à l’école ni à la maison - doit pouvoir devenir un facteur de possibilités plutôt que de blocage.

Davantage encore, le groupe devient un facteur d’apprentissage émotionnel.

Lorsqu’une émotion se glisse dans le processus, il faut pouvoir reconnaître que c’est une émotion et qu’elle peut être traitée en dehors du groupe sans en impacter sa prise de décision. Beaucoup de groupes passent un temps fou à débattre alors que la personne qui crée le trouble agit, parle depuis une émotion venant du passé plutôt qu’un sentiment venant du présent.

Ça veut dire sortir du concept que les émotions sont mauvaises tout autant que du déni qu’il n’y a pas d’émotions (il y en a qui le pensent !). Cela veut dire aussi passer le cap d’une certaine intimité et proximité entre les êtres. L’émotion devient un facteur de lien plutôt qu’une limite.

Savoir négocier

“Il n’y a pas de démocratie sans intimité et proximité.”

- Anthony Giddens

« Et si on levait la main et qu’on prenait la parole chacun notre tour ? » dit Nadia.

- « Non » m’opposai-je. « Si on fait ainsi, on laisse le pouvoir au facilitateur et on retourne à l’école. L’idée de niveler, d’horizontaliser les choses ne fonctionne pas car ça laisse la place à un processus mort au lieu de laisser la fulgurance de l’instant présent se saisir du moment. On tue la spontanéité. »

- et si je veux faire ça moi ?

-dans ce cas est-ce que ça te va si moi je continue à m’exprimer sans lever la main et que toi tu lèves la main ?

-oui ok

-et que si je prends pas en compte ta main levée, car je veux pas être à l’école, c’est ok pour toi ? Je continuerai à parler sans tenir compte de ta main levée.

-on peut essayer ainsi.”

La confrontation émotionnelle fait partie du jeu des prises de décision, savoir négocier est donc une donnée essentielle, à acquérir pour chaque personne faisant partie du groupe.

Faire des propositions claires : accepter le feedback pour réajuster ses propositions

Parfois, le manque de clarté vient d’une émotion telle que : gorge serrée, confusion, impression de gêner, honte, culpabilité, etc., place au feedback pour apprendre de l’intelligence du groupe.

Une proposition claire est une proposition suffisamment concise et directe qui est pleinement entendue par le groupe.

Il y en a certains qui vont se mettre en colère ou être triste car ils ont une émotion d’injustice de ne pas être compris. Ça fait aussi parti du processus de se confronter au réel : “est-ce que mon message est bien entendu ?”. C’est à ça que sert le feedback.

Il faut arriver à ce vertigineux constat : la plupart d’entre-nous devons réapprendre à parler et à penser !

Je suis passé par là plusieurs fois, et je pense que ce sera constamment à revisiter. C’est faire preuve d’humilité que de comprendre que j’ai ma part de responsabilité si mon message n’est pas entendu et que ma communication peut être sans cesse améliorée.

Es-tu prêt à demander des feedbacks au groupe, et à reconnaître ton incompétence ?Peut-être devras-tu faire le deuil du monde imaginaire que tu sais t’exprimer clairement. Sauras-tu demander et recevoir des espaces d’écoute ?

Recevoir et accueillir la sagesse de la résistance à sa proposition

« À trois montrez moi vos mains ! ».

Poings fermés : 0 résistance, la proposition passe, dix doigts de la main levée 10 résistance, opposition maximale à la proposition donnée.

Le processus de résistance honore la rapidité de prises de décisions et est en accord avec les valeurs du groupe, elle permet d’élever le niveau : le groupe ne s’adapte pas aux plus lents en se débarrassant des plus rapides (ce qui se passe dans les groupes qui utilisent le consensus, ils doivent se séparer en premier lieu des génies inventifs et spontanés) mais il prend en compte les plus lents en leur offrant des espaces d’écoute.

Il faut que la chose à décider soit suffisamment importante pour qu’elle justifie d’utiliser ce processus. S’il s’agit de déterminer la couleur des lingettes pour nettoyer la salle, chacun comprendra que l’on peut faire autrement.

Cette prise de décision nivèle par le haut l’intégrité : chacun prend la responsabilité de sa communication et de ses décisions. Rien ne passe sous le tapis. C’est un processus qui amène avec lui l’honnêteté profonde et amène dès lors à se connaître en profondeur et durablement. Cela va bien au delà d’une simple ‘technique’ de prise de décision, c’est un processus profondément démocratique et évolutionnaire.

Oui, cela suscite des émotions et des réactions : les tensions sont rendues visibles.

D’une part notre capacité à honorer nos choix, à entendre nos peurs et les dépasser (si besoin en étant écouté ou qu’un espace soit tenu par une facilitatrice), et à être le plus clair possible. C’est un apprentissage circulaire, rapide de circulation de la parole par le chaos. Ici on apprend à laisser tomber les sortilèges de la technique2 pour la réalité du chaos créatif.

Ça dépote ? Oui complètement.

C’est pourquoi deux autres espaces ont émergé pour favoriser des prises de décisions par la résistance : « affirme-toi ! » (dire ce que je ne veux pas et ce que je veux) et « apprendre à écouter » (vraiment écouter en étant pleinement présent).

J’en ferai part lors d’un autre article.

Est-ce que les groupes humains sont prêts à une telle intensité ?

Cela veut dire concéder une part de ce processus de prise de décision à l’apprentissage par l’erreur : le feedback.

Alors comment ?

Si nous nous donnons de l'importance les uns aux autres, la vie a de l'importance.

À la fin du camp d’été, une facilitatrice se nommait à chaque fois pour les temps d’écoute du matin, en cercle. Ainsi, la parole et la responsabilité tourne et laisse place à chaque style de facilitation de pouvoir s’exprimer et grandir. L’intelligence des feedbacks : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas peut prendre place.

As-tu gardé le temps correctement ? Oui-non pourquoi ?

As-tu laissé place à l’expression de chacune ? Oui-non pourquoi ?

Est-ce que ton expression était claire et concise ? Oui-non pourquoi ?

Etc.

dans une culture nouvelle, il n’y a plus de place pour des passifs et des actifs d’un côté. Il ne peut pas y avoir des consommateurs d’un côté et des acteurs, des personnes responsables de l’autre, mais bien un flux continuel de propositions portées de part et d’autre.

Le pouvoir individuel est utilisé pour faire grandir l’autre, un de mes processus était de m’accepter en tant qu’être puissant au service du collectif. Si le leitmotiv dans les groupes humains est de se faire petit pour ne pas faire de vagues, je choisissais l’inverse : me faire grand pour faire des vagues et faire sortir les non-dits.

« Est-ce que c’est pas dangereux d’être puissant comme tu es ? » me reprocha une des personnes. Cette réflexion, pas anodine, suppose que la puissance est mauvaise et que le groupe doit se niveler par le bas. Au lieu d’avaler la proposition et de me faire petit – chose aisée dans une culture où le leadership quel qu’il soit est associé à la ‘domination’ – je décidais de me faire grand.

Le lendemain, je déclarai dans le groupe lors du cercle de partage des intentions : « aujourd’hui je serai un enfoiré conscient : bullshit man ». Ma pratique a été de ne rien laisser passer : lorsque quelqu’un bottait en touche, disait oui pour dire non, retenait son expression, je disais « bullshit ! », rafraîchissant !

Je t’invite à en faire autant pour voir.

Et inviter le Chaos créatif

La suite, nous l’avons vécue à travers les processus non-linéaires et créatifs du Rêve du Dragon : la danse des dragons, le Karrabirdt, cercle de rêve, déterminer l’objectif boulle de neige, le champ de force, passer le seuil de l’action, cercle de gratitude, budget en rythme, déterminer les rôles (pilote, dragon, ressource et participant)… entre autres.

La question que je pose est peut-on aller d’un seul coup dans la créativité en sautant ces étapes de création d’une culture commune ?

Je ne le pense pas, ce serait comme faire un saut en parachute sans vérifier que son parachute est bien attaché… ça peut marcher et… ça peut ne pas marcher.

Coopérer implique de lâcher prise, d’accueillir et de transformer ses émotions (l’irritation, la frustration, l’isolement, la timidité), d’utiliser son plein potentiel pour dire ce que l’on a à dire… bref ça implique de s’impliquer pleinement.

Un orteil dans l’eau ne suffit pas pour dire “j’ai nagé !”. Il faut également de la pratique.

Quand est-ce qu’on (re)commence ? Et…

Alors, pourquoi ne pas se donner tous les moyens dès le début ?

Expression tirée de Starhawk dans the 5th Sacred thing : “dans les situations de vie ou de mort des présents inattendus nous arrivent au delà de ce que nous pouvons habituellement accepter. Les miracles arrivent. Mais être un transformateur* c’est essayer de faire des miracles moins grands plus prévisibles et réguliers.” (*originellement le mot employé est guérisseur, guérisseuse).

La licornie est un monde fantastique dans lequel les solutions poussent toutes seules dans les bois, qui sont habités de belles et puissantes licornes bienveillantes et bienheureuses. Autant dire, selon l’expression du philosophe Miguel Benasayag qu’ici “tout est possible mais rien n’est réel”, voir la conférence de TEDxParis 2012 - Miguel Benasayag - L'importance des limites à 9’00”.

Radical signifie racine, qui part du sol, qui est ancré dans le réel.